採用と育成をつなげて考えてみる

ボストン大学ビジネススクールのダグラス・ホールによれば、

企業が行う人材育成とは「企業が戦略目的達成のために必要なスキル、能力、コンピテンシー(成果を上げるために必要な行動特性)等を確定し、こうした能力などを人材が学習する過程を促進・支援することで、人的資源を計画的に供給するための活動」です。

やや長い定義なのですが、要するに、企業の戦略・目的の達成に貢献するに足るだけの能力をもった人材プールを形成し、必要に応じて社内に供給できるようにする活動、ということ。

では採用の定義は??

いま執筆中の書籍の中で、僕は採用をこのように定義しています。

人材採用とは「企業の目標および経営戦実現のための労働需要を満たすため、そして組織や職場を活性化させるために、外部から労働力を調達する活動」である。

こうやって比べてみると、育成と採用という2つの活動は本来、企業の目標・経営戦略の実現に貢献できるような、優秀な人材のプールを確保する、という極めて類似した目的を共有していることが分かります。

優秀な人材を確保するという目的を達成するために、企業としては、人材を外部から採用することと、そうした人材を内部で育成することとを適宜使い分け、また組み合わせることができるわけですね。

このことを少し詳しく考えるために、Aさんという架空の人物について考えてみたいと思います。

ここで紹介する考え方は、僕が尊敬する首都大学東京の西村孝史先生からご教示いただいたものです。

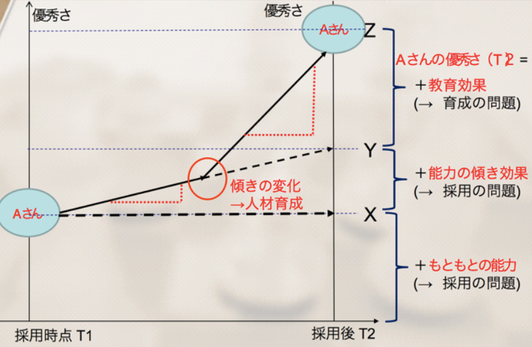

図で、横軸は時間の経過であり、採用時点が(T1)、現在の時点が(T2)をそれぞれ表しています。

縦軸は、人材の優秀さ。上に行けば行くほど、その人材は優秀であり、高い業績をあげていることを、反対にしたにいけばいくほど、優秀ではないとしましょう。

このAさん、入社時(T1)から著しく成長し、現在(T2)は同僚と比べても高い業績を上げています。

この時、現時点におけるAさんの「優秀さ」(高さZ)は、いったいどのように理解することができるでしょうか。

(1)元々の能力

まずAさんは、採用時点ですでにある程度の優秀さを持っていたはず(図中の高さX)。

たとえばこの優秀さが、「コミュニケーション能力」や「協調性」や「地頭の良さ」と言ったものから構成されているとしましょうか。

こうした能力は、採用時点でAさんがすでにもっていた「もともとの能力」です。

採用時点ですでに存在していた優秀さであり、企業の側もそれを認識していたはずです。

(2)能力の傾き効果

ただ、Aさんの現在の優秀さは、採用時点での優秀さだけでは説明できません。

というのも、Aさんはかなりの努力家で、自分が持っていた能力をさらに伸ばす努力を、入社後にも継続していたからです。

こうした努力によって、Aさんは持ち前の能力に磨きをかけ、成長を続けていたのです。

会社側が何もしなくても、Aさんの能力は、ある程度の伸びをみせていたことになります。

図中にはこのことが、T1時点のAさんから右上方向に伸びた矢印として示されています(図中の高さY)。

関数が得意な方には、入社時点でのAさんの「コミュニケーション能力」の成長曲線の「傾き」が、「人一倍に努力する」というもう1つの能力とセットになることでゼロからプラスになった、と表現したほうがわかりやすいかもしれません。

(3)育成効果

ところが、Aさんの優秀さはこれだけではまだ説明できません。

入社時点でX分の優秀さを持っていたAさんが、入社後に上記のような「人一倍に努力する」という隠れた能力を発揮したとすれば、T2時点での優秀さはYになっているはず。

でも実際には、Aさんの優秀さはZにまで到達しています。

Aさんの「もともとの能力」と人一倍の努力によって成長の「傾き」が変わったとしても、まだZには届かないのです。

その理由が、育成にあります。

配属先の上司や先輩、あるいは企業や外部の組織が提供するさまざまな育成によって、Aさんの論理的思考が磨かれ、あるいはそれを仕事により効果的に活かすことができるように教え導かれたわけです。

関数の比喩でいえば、能力の変化の「傾き」をさらに変えて、その人が戦略目標の達成のためにより貢献できるように導いてあげることこそが、育成の役割である、ということになるでしょうか。

要するに、Aさんの現在の優秀さとは、

(1)Aさんが採用時点で持っており、かつ採用側が認識していた「もともとの能力」と、

(2)採用時点で企業が評価してはいなかった、あるいは評価はしていたけれどもその時点では顕在化していなかった能力と、Aさんがはじめから持ち合わせていた能力との結合によってもたらされた「傾きの変化分」、そして

(3)採用後に行われた「育成の効果」

の3つが合わさったものなのです。

人事が行う採用と育成とが、実に密接なかかわり合いにあることがよくわかると思います。